交通事故における後遺障害(後遺症)を解説【弁護士執筆】

交通事故はある日突然発生します。そのため、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。

後遺障害は事故後の被害者の方の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。後遺障害について分からずお悩みになられている場合は、まず後遺障害について詳しい専門家に相談し、適切な賠償を受けましょう。

実際に、下記のように後遺障害に詳しい弁護士がサポートすることによって賠償金額が大きく変わることもあります。

目次

後遺障害とは

交通事故に遭ってからはじめて後遺障害という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指し、その後の労働能力の喪失を伴うものです。

後遺障害について適正な方法で等級認定を受けなければ、後遺障害が残っているにも関わらず補償が受けることができないこともあります。

後遺障害の等級認定については、対応ができる弁護士、できない弁護士がいますので、後遺障害についてご相談される場合には、交通事故問題の解決に力を入れており、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

後遺障害の等級認定はどうやれば認定してもらえるのか?

後遺障害には症状の状況によって1級~14級までの等級があります。

等級認定は1つ等級が違うだけでも賠償額が大幅に異なるので、適正な賠償金を受け取るためにも後遺障害として残った状態に適した等級の認定を受けなければなりません。

十分に注意して認定を受けることが必要です。賠償金額についての詳細は下記表をご覧下さい。等級認定においては、まず通院をしている病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを調査事務所に提出することで、後遺障害の認定を受けることができます。

後遺障害の認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と医師から提供される画像資料(レントゲン写真、MRIなど)を元に、被害者を直接診断せずに書面審査を行います。

※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります。

後遺障害等級表と労働能力喪失率

| 等級 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力喪失率 |

|---|---|---|

| 第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |

| 第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |

| 第3級 | 2,219万円 | 100 |

| 第4級 | 1,889万円 | 92 |

| 第5級 | 1,574万円 | 79 |

| 第6級 | 1,296万円 | 67 |

| 第7級 | 1,051万円 | 56 |

| 第8級 | 819万円 | 45 |

| 第9級 | 616万円 | 35 |

| 第10級 | 461万円 | 27 |

| 第11級 | 331万円 | 20 |

| 第12級 | 224万円 | 14 |

| 第13級 | 139万円 | 9 |

| 第14級 | 75万円 | 5 |

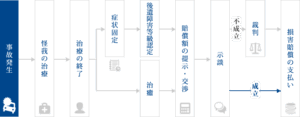

後遺障害(後遺症)認定の流れ

交通事故に被害に遭ったら、事故当日は、察を呼び、加害者・被害者の身元確認をして、ケガをしている場合は、救急車を呼ぶ、そして保険会社にも、事故が発生したことの連絡を入れる─

ここまでのことは、誰でも知っていることだと思います。

人身事故の場合、一定期間の治療期間の後に、「後遺障害の認定」というステップを経ることが多くあります。このあたりから、ほとんどの被害者の方は経験がなく、保険会社からの説明を受けても、判然としない、クリアに理解できないという状況になられることが多いようです。

実際、当事務所でも治療が打ち切りになり、「後遺障害」の話になった途端、保険会社の説明があまりよく理解できなくなったという理由で、相談に来られる方も多数いらっしゃいます。

以下に、簡単に、下図のフローチャートに則って、後遺障害の認定の手続きについてご説明します。まず、被害者の方のお怪我が治療の結果、「治癒」すれば治療が終了し、当然、後遺障害もないということで終了になります。

しかしながら、実際には不幸にも「治癒」されない方も多く、その場合には主治医の方に「後遺障害診断書」を作成してもらうことになります。

交通事故発生から解決までの流れ

後遺障害の認定手続き

事故後、後遺障害診断書が作成されるまでの全ての治療記録を取り寄せて、事故状況などを勘案して、「後遺障害」と言えるか否か、後遺障害の有無に関する審査を経ることになります。

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、後遺障害に関する事項に特化した内容の診断書です。

診断書は、医師が患者の症状について診断を下し、その内容を記載した書類ですから、後遺障害診断書は、医師が後遺障害に関する内容を説明する書類だということです。

交通事故に遭って後遺症が残ったら、後遺障害の等級認定請求をしなければなりませんが、そのとき、後遺障害診断書は必須であり、非常に重要です。

内容としては、次のようなことが記載されます。

- ・患者の氏名

- ・生年月日

- ・住所

- ・受傷日

- ・治療開始日

- ・傷病名

- ・入院期間や通院期間

- ・既存障害の有無や内容

- ・症状固定日

- ・実通院日数

- ・自覚症状の内容

- ・各部位における後遺障害の有無や内容

- ・症状の増悪や緩解の見通し

後遺障害診断書については、自賠責保険に定められた書式があるので、それを使って作成する必要があります。

後遺障害診断書を作成したいときには、基本的に、患者が後遺障害診断書の書式を入手して医師に渡し「これを作成してください」とお願いします。すると、医師が後遺障害診断書を作成し、患者に渡してくれます。

後遺障害診断書の重要性

後遺障害診断書は、後遺障害の認定を受けるために非常に重要な書類です。

自賠責保険で後遺障害の認定調査をするとき、後遺障害診断書の内容を非常に重視するからです。後遺障害診断書に書かれている内容次第で、認定を受けられるかどうかや、受けられるとした場合の等級が変わってきます。

たとえば、医師が「緩解予定あり」と記載すると、それだけで後遺障害が認められなくなってしまうこともあり得ます。後遺障害診断書は、きちんと後遺障害が認定されるよう、適切な方法で作成してもらう必要があります。

後遺障害を認めてもらうための後遺障害診断書作成方法

交通事故できちんと後遺障害を認めてもらえる後遺障害診断書を作成するには、作成を依頼する医師選びが重要です。

医師の中には、交通事故関係のトラブルを嫌い、後遺障害診断書の作成に消極的な人がいますし、そうでなくても、交通事故の後遺障害診断書を書いたことのない医師も多いです。

そうした医師よりも、交通事故患者に理解があり、後遺障害診断書の作成経験のある医師の方が、適格です。また、患者本人が、医師に自覚症状を説明するとき、矛盾のないようにわかりやすく主張することが大切です。ときによって言っていることが違ったり、本当は痛いときもあるのに、たまたま病院に行ったときに痛くなかったので「治りました」など言ったりしていると、後遺障害が認められない可能性があります。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼するときには、被害者本人も内容に注意しなければなりません。対応に迷われたときには、弁護士までご相談ください。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残って以前と同じようには働けなくなったことにより、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。

後遺障害が残ると、体のさまざまな箇所が自由に動かなくなったり機能しなくなったりするので、事故前よりも労働能力が低下します。すると、その分将来得られる収入が減ると考えられます。

そこで、後遺障害が残った場合、後遺障害の等級ごとに定められている「労働能力喪失率」により、「後遺障害逸失利益」を計算して、加害者に賠償を求めることができるのです。

また、後遺障害逸失利益は、通常「就労可能年齢」までの分が発生すると考えられています。就労可能年齢とは、人が働ける年齢のことであり、基本的には67歳までです。

そこで、交通事故で何らかの後遺障害が残ったら、67歳までの失われた収入である逸失利益を、加害者に請求することができます。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

事故前の基礎収入

事故前の基礎収入については、被害者の事故前の実際の収入金額を基準とします。ただ、主婦などの家事労働者が被害者の場合など、はっきりとした数字を出しにくいケースでは、賃金センサスの平均賃金を使って計算します。

労働能力喪失率

後遺障害の等級ごとの労働能力喪失率は、以下の通りです。

| 等級 | 労働能力喪失率 | 等級 | 労働能力喪失率 |

| 1級・2級・3級 | 100% | 9級 | 35% |

| 4級 | 92% | 10級 | 27% |

| 5級 | 79% | 11級 | 20% |

| 6級 | 67% | 12級 | 14% |

| 7級 | 56% | 13級 | 9% |

| 8級 | 45% | 14級 | 5% |

後遺障害の等級が上がれば上がるほど、労働能力喪失率の数値も上がるので、逸失利益は高額になります。

就労可能年齢に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数というのは、「中間利息」を控除するための特殊な係数です。

逸失利益は、本来将来にわたってその都度受けとっていくものですが、逸失利益として支払いを受けるときには、一括して前払いされます。

すると、本来得られないはずの運用利益(利息)が発生してしまうので、それを控除する必要があります。その運用利益のことを、中間利息と言います。後遺障害逸失利益を計算するときには、就労可能年数(67歳-と現在の年齢の差)に対応するライプニッツ係数を、かけ算しなければなりません。

後遺障害逸失利益の金額は、事故前の収入が高かった人や若い人などの場合、非常に高額になることも多いです。また、保険会社からさまざまな反論を受けて、減額されやすいところでもあります。

適切に後遺障害逸失利益の支払いを受けるためには、弁護士によるサポートが重要です。

交通事故で後遺障害が残った場合には、是非とも一度、ご相談下さい。

当事務所の解決事例 後遺障害12級13号を認定し、示談金を約670万円から約1040万円まで増額した事案

被害者の方は,加害者運転車両に同乗中,加害者の居眠り運転により,同乗車両が中央分離帯に衝突したことで,胸骨や右踵を骨折するなどの被害を受けた。その後,被害者の方は,保険会社に言われるがまま後遺障害の申請をし,示談金額の提示を受けたが,保険会社の対応や示談金額の妥当性に疑問が生じたため,当事務所に相談依頼することになりました。被害者の方に,保険制度の概略を説明するとともに,改めて通院期間等を精査した上で今後の見通しを説明し,保険会社との間で示談金額の交渉をおこないました。

保険会社の最初の提示額は約670万円でしたが,当事務所が委任を受け交渉をしたところ,約1040万円まで増額することができました。

代表弁護士 西村啓聡の所感

保険会社とは,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益をそれぞれ適正に算定した提案書を出し,粘り強く交渉したところ,約670万円から約1040万円まで増額することができました。

保険会社は、示談交渉において裁判基準額を大きく下回る金額を提示してくるとともに、弁護士が介入して交渉を行っても、裁判基準額を認めないことが多々あります。そのため、裁判での見通しを踏まえ、根気強く相手方を説得し、示談においても裁判基準額と同等の補償を獲得することが重要であるといえます。

当事務所の解決事例 当初認められなかった後遺障害(併合12急)を認定した事案

後遺障害 併合第12級(胸骨変形障害、頸椎痛)

受傷部位 胸骨体骨折、第2胸椎圧迫骨折、変形性頚椎症、高エネルギー外傷

争点 物損についての時価相当額,人損についての損害賠償額

事故状況 加害車両が、二車線道路で追越をする際にセンターラインをオーバーして、被害車両と衝突した事案。

当事務所の対応と所感

事故後3か月で受任しました。当初、後遺障害は認められませんでしたが、適切な資料を用いた申請により、後遺障害認定を得ることができました。

訴訟では、相手方は、本件事故と休業との因果関係、整骨院での治療の必要性を争ってきました。休業損害については、依頼者がどのような職務に従事しているかを詳細にヒアリングし、具体的な主張を行いました。

また、整骨院での治療の必要性についても必要十分な主張を行い、当方の主張した労働能力喪失期間に近似した期間、労働能力を喪失すること及び整骨院での治療が必要であることを前提とした和解に至ることができました。